【レファレンス事例】それは、一本のメールから始まった…! part2:茅野市八ヶ岳総合博物館さんの巻

レファレンス事例二つ目のご紹介は茅野市八ヶ岳総合博物館さんです。

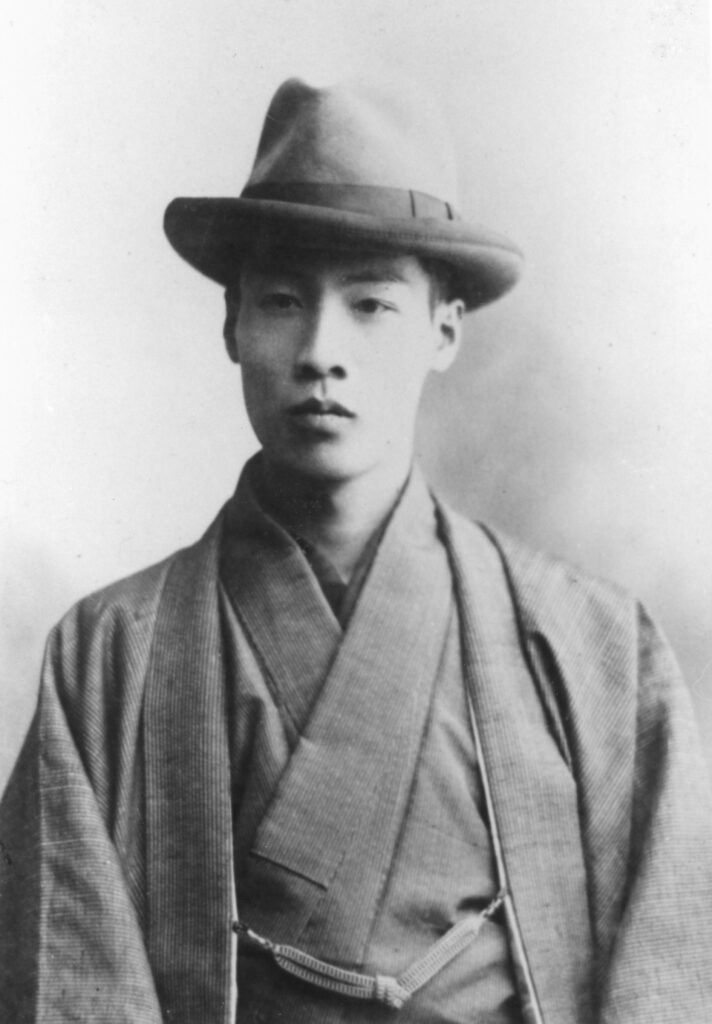

こちらも、大佛次郎の長兄、野尻抱影についてのレファレンスでした。

レファレンス内容としては「諏訪出身の市民科学者、矢崎才治氏についての資料を探しています」

というもの。抱影が関係した資料の中に、この方のお名前が見つかるといいのですが…

さまざまな書籍で古今東西の「星の美」を語った抱影ですが、星空の美しさの”虜”となったのは

現在の早稲田大学英文科を卒業後、旧制甲府中学校で教師をした5年間だったといわれています。

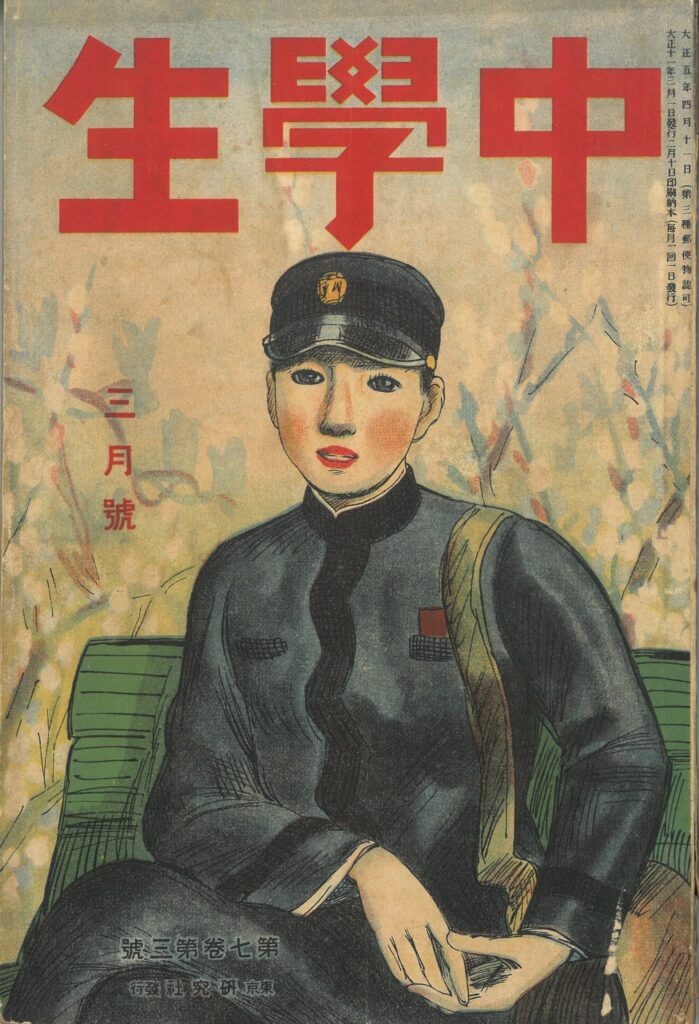

その後雑誌「中学生」の編集に関わるようになった抱影は人気コーナー

「肉眼 星の会」を誌面で展開します。

これは、雑誌の読者に肉眼で夜空を眺めるすばらしさを伝える企画でした。

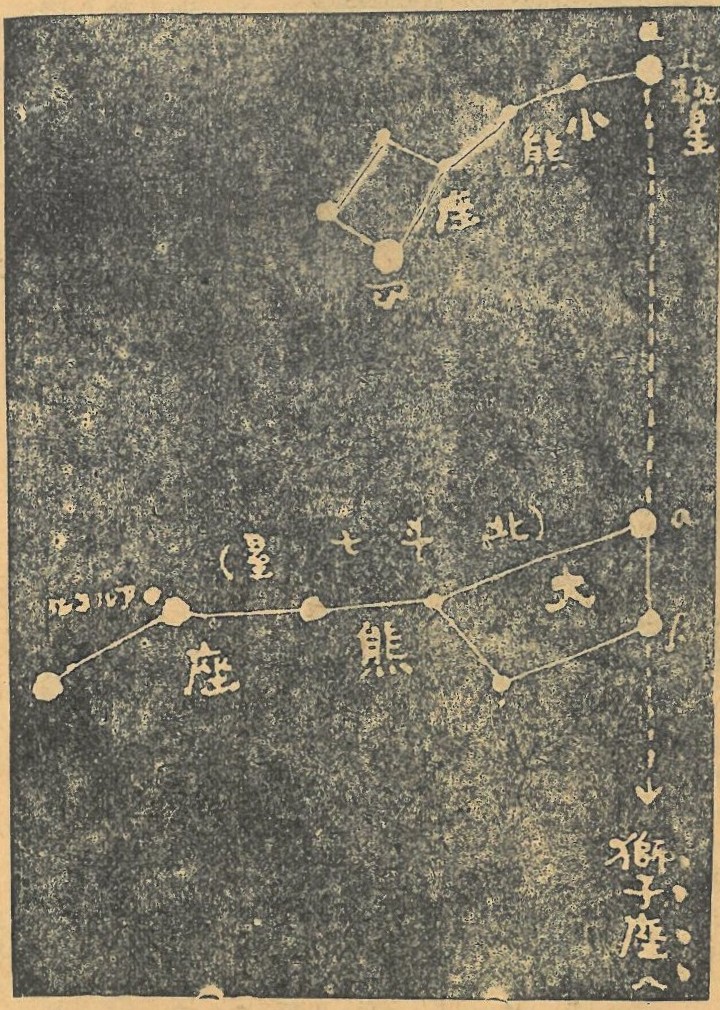

抱影手書きの星図とともに、夜空の説明が続きます。

一年間通じて「熱心に」参加できることを条件に、「肉眼星の会」への入会を読者に募りました。

入会が認められると、氏名が雑誌に掲載されます。何といってもその魅力は、

毎月のお題である夜空のスケッチを編集部に送ると、

抱影から添削された返信が送られてくる、というもの。

驚くべき、双方向性です!!

こうして、抱影は全国に「星の弟子」ともいうべき読者をもつことになりました。

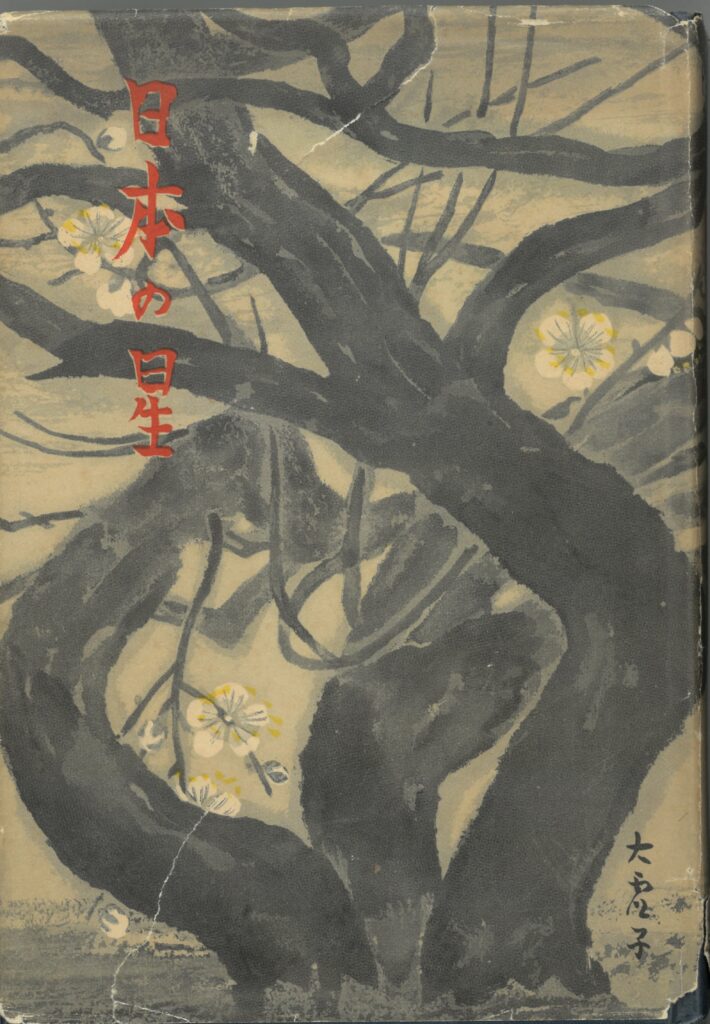

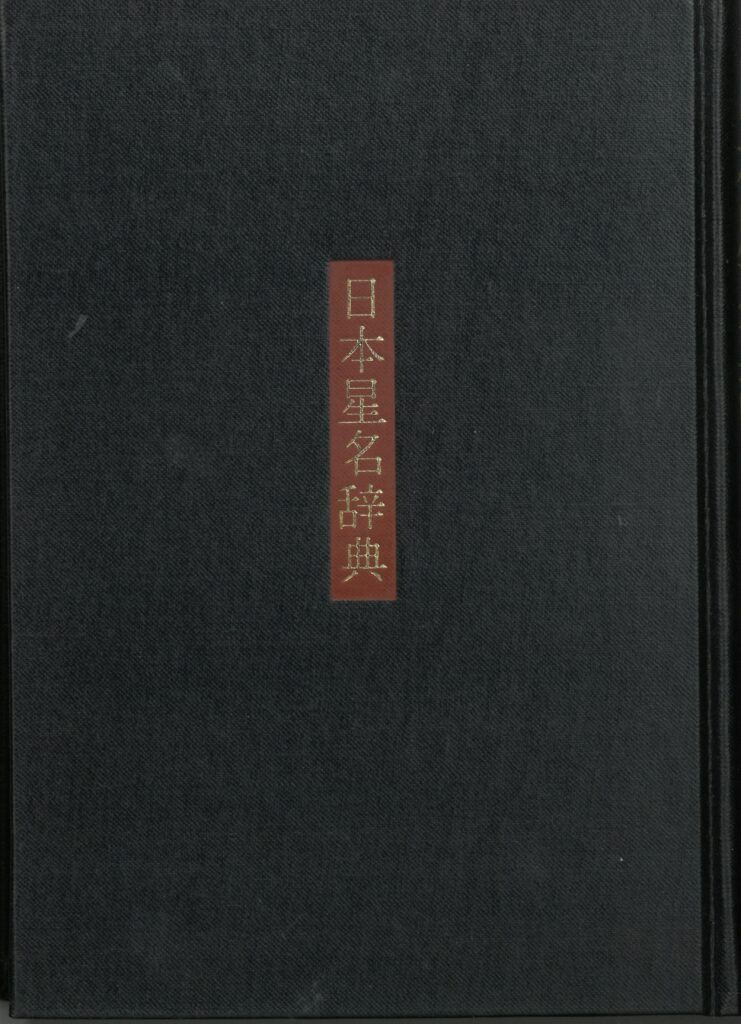

抱影が遺した大きな仕事の一つに、日本各地で呼ばれた星の和名収集があります。

1936年(昭和11)に『日本の星』という名で世に出て以来、改訂を重ね、

1973年(昭和48)には『日本星名辞典』としてまとめられています。

この和名収集に威力を発揮したのが、前述の「星の弟子」の存在だといわれています。

冒頭の矢崎才治さんが、「肉眼星の会」の会員だったかどうかは分かっていないのですが

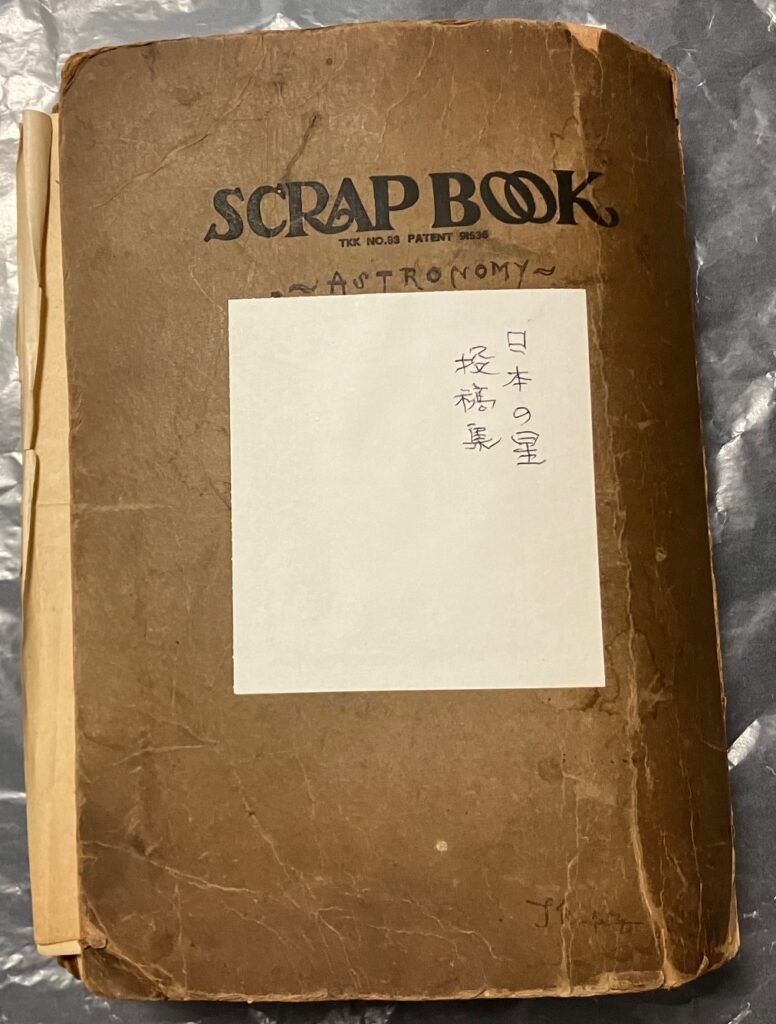

抱影に諏訪地方の星の呼称を伝える書簡などが、あれば…ということで調査したところ…

あったんです!矢崎さんのお手紙が・・・。

諏訪地方では、プレアデス星団(昴・すばる)のことを「一升星」と呼ぶこと、おうし(牡牛)座のアルデバラン他の星を「吊鐘星」と呼ぶことなどが書かれていました。

というわけで、7月7日から9月8日まで行われた企画展「諏訪で見つかった『星の和名』、信州で発見された新天体-星の名前と市民科学-」に当館の資料が出品されました。

茅野市八ヶ岳総合博物館さんはじめ、多くの研究者のご協力で

展示の後も、この貼り込み帳に記された人物調査は続いています。

抱影の和名収集にどのような方々が関わったのか、多くの市民科学者が果たした役割も興味深いです。

生誕140年の今年、野尻抱影によせた展示やイベントの開催を、これからもどうぞお楽しみに!